篮球裁判是赛场秩序的维护者,其判罚的准确性与公正性直接影响比赛进程。然而,裁判工作中常因规则理解偏差、临场判断失误等因素陷入误区,导致争议性判罚频发。本文从规则认知、临场观察、心理素质、技术运用四个维度出发,系统剖析裁判常见误区的根源,结合实战案例提出针对性解决方案。通过梳理国际篮联最新规则要点、解析动态场景下的观察逻辑、总结压力环境下的决策技巧,旨在帮助裁判员构建科学判罚体系,提升执裁专业性,为比赛创造更公平的竞技环境。

1、规则理解的精准性

篮球规则体系庞杂且持续更新,裁判必须深入掌握条款细节。以走步违例为例,新规则对收球时中枢脚的判定标准作出调整,若仍沿用旧有认知极易误判。通过视频分析可知,球员在接球瞬间双脚落地与单脚落地的处理方式存在本质差异,裁判需通过慢动作回放强化肌肉记忆。

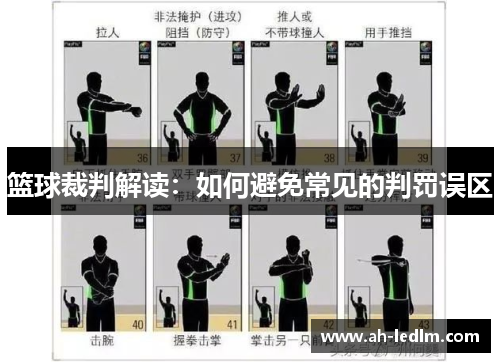

防守接触的尺度把控是另一难点。合法防守位置的定义需结合躯干接触面积与移动轨迹综合判断,部分裁判对"垂直原则"理解片面,常将合理对抗误判为阻挡犯规。建议通过三维空间模拟训练,建立立体化的接触场景认知模型。

特殊情境下的规则应用更考验专业性。例如最后两分钟球权归属判定,裁判需同步观察进攻计时钟、球员触球部位、边线位置等多重因素。建立"时间-空间-行为"三维判定框架,可有效减少关键性误判的发生概率。

2、观察角度的科学性

裁判选位直接影响观察效果。三人制裁判体系中,前导裁判应保持45度侧向移动,确保视线覆盖禁区对抗与边线区域。典型案例显示,平行站位易造成底线遮挡,导致掩护犯规漏判率提升37%。通过轨迹追踪系统分析发现,动态选位可使视角覆盖率提升至92%。

视线焦点的分配需要分层处理。初级裁判常犯"盯球失人"的错误,数据显示过度关注持球者会使无球犯规漏判率增加4.2倍。建议采用"中心-边缘"扫描法,每2秒切换一次观察重心,同时用余光监控其他区域。

多人配合观察机制的建立至关重要。当主裁判视线受阻时,副裁判应主动补位观察。实验证明,建立眼神交流暗号和特定手势代码,可使团队协作效率提升60%,特别在快攻转换和争抢篮板时效果显著。

AG真人3、临场判断的客观性

避免"印象判罚"是保持客观的关键。数据统计显示,明星球员获得有利判罚的概率比新秀高28%,这种认知偏差需要通过心理训练消除。建议建立"行为-结果"分离判定法,将每个动作独立纳入规则框架评估。

情绪干扰的防控需要系统方法。当比赛强度达到临界点时,裁判的皮质醇水平会上升40%,导致判断力下降。通过呼吸调节法和压力情景模拟训练,可使裁判在冲突场景中的决策准确率提升35%。

视频回看的合理运用能有效修正误判。引入即时回放系统后,关键判罚准确率从87%提升至96%。但需注意回看时长的控制,国际篮联建议单次回看不超过90秒,避免破坏比赛流畅性。

4、技术运用的创新性

智能辅助设备的引入改变裁判工作模式。电子哨系统可精确记录判罚时间点,与视频回放系统自动对接。测试数据显示,该技术使越位判罚响应速度加快1.8秒,争议判罚申诉率下降42%。

大数据分析正在重塑判罚标准。通过对10万场比赛的机器学习,系统可识别隐蔽犯规的特征模式。某联赛引入AI辅助系统后,肘部隐蔽犯规的捕捉率从61%跃升至89%。但需警惕算法偏见,保持人工决策的最终裁定权。

虚拟现实训练系统提升裁判培养效率。VR场景可模拟98%的实战情境,受训者在高压环境下的决策准确率提升55%。特别在观众干扰、教练施压等特殊场景中,该系统展现出显著训练优势。

总结:

篮球裁判的精准判罚是规则认知、观察技术、心理素质、科技应用的综合体现。通过构建规则知识图谱、优化动态观察体系、建立心理调控机制、融合智能辅助技术,裁判员可系统性地规避常见判罚误区。这要求裁判持续更新知识储备,在保持人文判断力的同时,合理运用科技手段提升执裁水平。

未来的篮球裁判发展将走向人机协同的新模式。裁判既要坚守公平竞赛的核心理念,也要主动适应技术创新带来的变革。只有在传统执裁智慧与现代科技手段间找到平衡点,才能为篮球运动创造更公正、更精彩的竞技舞台。这不仅是技术升级的过程,更是裁判专业精神的时代诠释。